RLS (Rest less Legs Syndrome)と診断した2症例

天理市立病院 臨床検査室 千﨑 香

<はじめに>

Rest less Legs Syndrome;レストレスレッグズ症候群(以下RLS)は、日本では「むずむず脚症候群」と言われ、今まではほとんど知られていない疾患であった。最近、TV・新聞などに取り上げられ注目されるようになった。今回、当院においてRLSと診断した2例について報告する。

<RLSとは>

RLSは、運動異常症に分類される神経学的疾患である。不快で耐え難い下肢(四肢)の異常な感覚を伴って下肢を動かしたくなる衝動(urge to move)が夕方から夜間にかけて出現し、足を動かしたりマッサージしたりすると軽減する。したがって寝つきが悪く中途覚醒が多くなり、不眠や日中の眠気をもたらすことが特徴であり睡眠障害疾患のひとつでもある。RLSの訳として「むずむず脚症候群」が用いられているが異常感覚症状の訴えは、むずむずする、虫が這うような、ざわざわする、重だるい、なんともいえない変な感じなど表現がさまざまである。RLSの患者8~9割に覚醒中および睡眠中に四肢の(主に下肢)周期性不随意運動を認める。これは周期性四肢運動(PLM)と呼ばれていて、PLMは終夜睡眠ポリグラフ(PSG)を行い両足の前脛骨筋筋電図を記録することにより捉えることができるが、RLSを診断するための特異的な検査でないのが現状である。RLSは基礎疾患のはっきりしない特発性RLS(遺伝性が疑われている)と腎不全(透析患者)、妊婦、鉄欠乏など基礎疾患をもつ2次性RLSとに分類され、発症年齢は中高年の方が多いとされているが、小児から発症することもある。有病率は欧米人では5~10%と報告されているがアジア人は欧米人より低いとされている。治療は、基礎疾患の治療、ライフスタイルの見直し、薬物療法などがある。

<診断基準(12歳以上)>

A) 脚を動かしたくてたまらなくなる衝動(urge to move)があり、通常は下肢の落ち着かない不快な感じを伴っているか、この感覚のために脚を動かしたくてたまらなくなる衝動がおこる

B) 脚を動かしたくてたまらなくなる衝動や脚の不快感は、休んでいたり、じっとしていたり(安静時)、横になったり、座位の時に出現するか悪化する(worse to rest)

C) 脚を動かしたくてたまらなくなる衝動や脚の不快感は、歩いたり、脚を曲げたり伸ばしたり脚を動かすことによって少なくともその間は、不快感が部分的に軽減するかまったく消失してしまう(motor relief)

D) 脚を動かしたくてたまらなくなる衝動や脚の不快感は、夕方や夜に悪化したり、夕方や夜にのみ起こってきたりする(worse at night)

E) この状態は、他の睡眠障害、内科的疾患、神経障害、心理的障害、薬剤、薬剤の乱用では説明できない

以上5項目が満たさなければならない

<終夜睡眠ポリグラフ(以下PSG)所見>

PSG検査は必須ではないが周期性四肢運動(PLM)や睡眠状態の把握に有用である。また検査中の異常運動を捉えるためのビデオ記録が必要である。

・ 睡眠中のPLM(PLMS)とそれに伴う覚醒反応(Arousal)

・ 睡眠潜時、REM潜時の延長

・ 睡眠効率の低下、深睡眠、REM睡眠の減少、睡眠構築の異常

・ 覚醒中のPLM(PLMW)が1時間15回以上

<<症例 1>>

(患者) 33歳 女性 147cm 36kg BMI=16.6

(主訴) 足のいらいら、日中の眠気(ESS 11/24)

(既往歴) 鉄欠乏性貧血

(現病歴) 中学生の頃より下肢むずむず感あり。夜間入眠時に足がいらいらし動かしたくなる衝動があり、朝には消失する。入眠が困難で日中の眠気もひどくなってきている。最近はうたた寝時も足のピクツキを感じ、上肢にも症状を認める。

(血液検査) RBC 348万/?g, Hb 10.3/dl, Fe 77?g/dl, フェリチン3.4ng/ml

(PSG結果)

|

TST(総睡眠時間) |

366min |

|

|

|

SE(睡眠効率) |

69.40% |

Ar I(覚醒反応) |

44.6/h |

|

SL(睡眠潜時) |

11.5min |

AHI |

2.0/h |

|

WASO(中途覚醒時間) |

160.5min |

|

|

|

ST1 |

32% |

PLMs |

401 |

|

ST2 |

46.70% |

PLMs I |

65.7/h |

|

SWS |

6.40% |

PLMs ArI |

24.4/h |

|

REM |

14.90% |

|

|

|

REML(REM潜時) |

74min |

|

|

|

|

|

|

|

(PSG所見) 両足に下肢運動(PLM)が頻回に生じ、これに伴う覚醒反応(Arousal)が多いため安定した睡眠が少ない。再入眠が困難な状態であり睡眠が障害されている(図1、2)。中途覚醒時間が長く、睡眠効率が悪い。

呼吸イベントはほとんど認めない。

(診断、治療)症状とPSG所見よりRLS(2次性)と診断。

鉄欠乏性貧血もあることから治療が優先された。

鉄剤の服用により症状が改善傾向である。

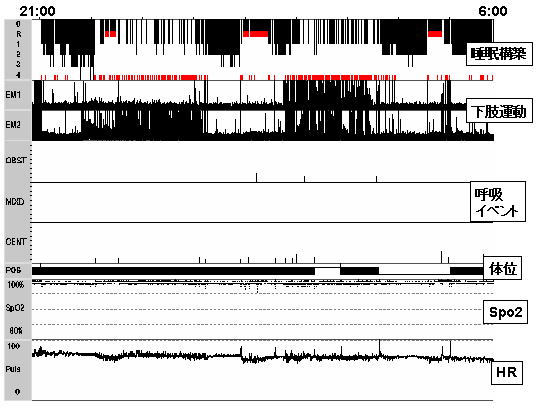

(図1)症例1 睡眠経過図

両足に下肢運動を認める

下肢運動による覚醒反応のため入眠が困難で、睡眠が維持できていない。

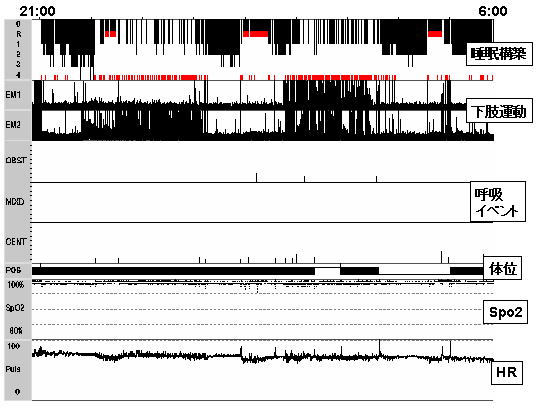

(図2)症例1 5分間画面

下肢運動(LM)を周期性に認める=周期性四肢運動(PLM)。

PLMと同時に脳波上覚醒反応が生じている。

気流センサー、呼吸運動センサーにLMが同期している。

<<症例 2>>

(患者) 68歳 男性 156cm 63kg BMI=25.9

(主訴) 足の不快感、不眠、日中の眠気(ESS 13/24)

(既往歴) なし

(現病歴) 約20年前から夜間の下肢の変な感覚があり、トイレに行くと改善していた。皮膚科など受診するが原因不明のままであった。4~5年前からは症状が憎悪、夜間むずむずしじっとしていられなくなり、マッサージ、ストレッチなどで改善していた。この頃より、朝方まで眠れないことも多く日中の眠気も自覚するようになった。

(血液検査) RBC 515万/?g, Hb 15.8/dl, Fe 99?g/dl, フェリチン21ng/ml

(PSG結果)

|

TST |

233.5min |

|

|

|

SE(睡眠効率) |

46.9% |

Ar I(覚醒反応) |

68.3/h |

|

SL(睡眠潜時) |

38min |

AHI |

24.2/h |

|

WASO |

266.5min |

AH数 |

95 |

|

ST1 |

39.5% |

|

|

|

ST2 |

43.3% |

PLMs 数 |

418 |

|

SWS |

1.5% |

PLMs I |

107/h |

|

REM |

15.7% |

PLMs ArI |

46.9/h |

|

REML(REM潜時) |

282min |

|

|

|

|

|

|

|

(PSG所見) 前半は、ほとんど覚醒していて中途覚醒時間が長く、睡眠効率が悪い。覚醒中に、下肢運動(PLM)が頻回に生じ、入眠できていない。睡眠中にはPLMに伴う覚醒反応が生じ睡眠維持が困難になっている。朝方にPLMもなく睡眠が比較的安定している。

体位変換が多く、HR変動も大きい。(図3,4)

睡眠中(特にREM睡眠)に閉塞型呼吸イベントを認める。睡眠時間が少ないためAH数に比してAHIが大きくなっている。

(診断、治療)症状とPSG所見よりRLS(特発性)と軽症OSASの合併と診断。

症状の改善が第1に考えられ、ドパミン作動薬を投与。OSASについては今後の経過で治療を考慮。症状は改善、足の症状、不眠の訴えもなくなっている。

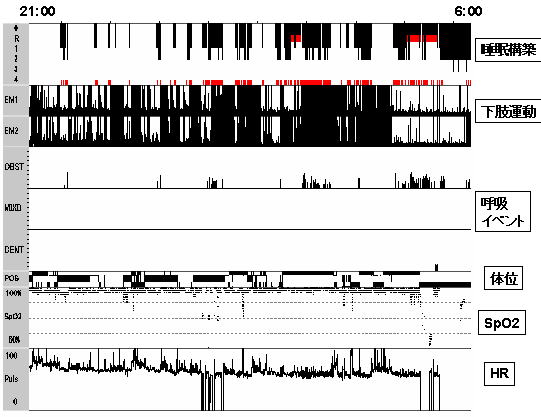

(図3)症例2 睡眠経過図

前半はほとんど睡眠がなく下肢運動が覚醒、睡眠中にかかわらず頻回に起こっている。後半の睡眠中に呼吸イベントを認める。

同じ体位を保てず変換を繰り返している。HRも変動が大きい

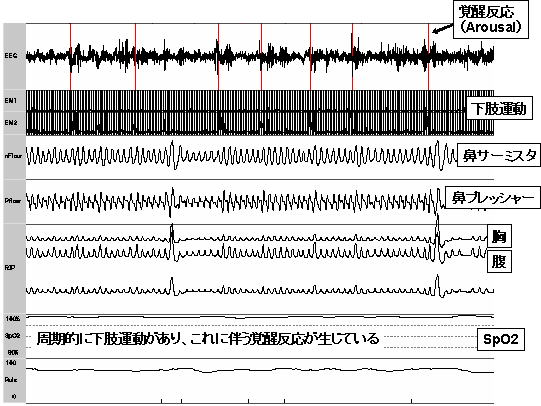

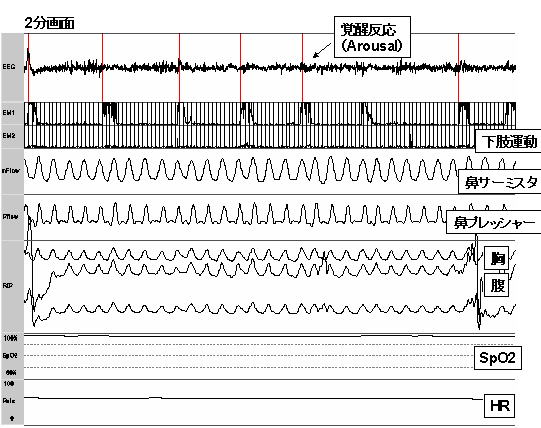

(図4) 症例2 2分画面

3~5秒の下肢運動(LM)が、20~30秒の間隔で周期的に起こっている=PLM

(ASDAルール)

PLMに伴い脳波上覚醒反応が生じている

<まとめ>

今回、特発性・2次性と思われるRLSの2例を報告した。RLSの診断には特異的な検査方法がないため、診断基準にある4症状の確認が必要であり問診が重要となる。今回の2例は4症状を満たしPSG検査においても睡眠効率の低下、PLM、PLMによる覚醒反応を認めたためRLSと診断できた。

PSG検査は、現状では睡眠時無呼吸症候群(SAS)を診断するためとして用いられることがほとんどであるが、本来の目的は、夜間睡眠の質、量を調べること、睡眠中の生体現象を調べ、睡眠に与える影響を調べることである。今回のようなRLSや他の睡眠障害疾患の診断、鑑別に有用である。PSG検査を実施、解析している私たち検査技師は、SASのみでなく他の睡眠障害疾患の知識も学び、目的にかなった適切な記録方法、解析を行うことが大切である。

<文献>

・ NPO法人大阪スリープヘルスネットワーク 立花 直子ほか:睡眠医学を学ぶために

・ ASDA Atlas Task Force:Recording and scoring

leg movement.Sleep 16;748-759,1993

・ ICSD-2(International Classification of Sleep

Disorder,2nd),2005:睡眠関連疾患国際分類 第2版

・ 日本睡眠学会編:臨床睡眠検査マニュアル 2006